|

|

||||||||||

|

Abbiamo chiamato il Villaggio del Sole ai suoi inizi un “paese senza storia”, perché così era effettivamente. |

|||||||||||

| Tuttavia il luogo in cui è sorto ha invece molte ‘storie’ da raccontare legate alla terra, alla strada statale 46 e alle strade del Biron. | |||||||||||

|

La terra dove è stato costruito era proprietà di Enzo Colognato |

|||||||||||

|

Era una campagna molto buona che qui veniva chiamata ‘fegato’ cioè la terra migliore, dice Enzo Povoleri. |

|||||||||||

| Intorno c’erano cascine e altri campi, ma non un “paese” vero e proprio | |||||||||||

| Ogni famiglia si organizzava secondo le proprie possibilità. | |||||||||||

|

La nostra chiesa era quella dei Carmini e seguivamo la Dottrina all’oratorio delle suore Canossiane. La nostra scuola era quella di San Francesco per le elementari, chi invece frequentava le superiori si doveva recare in città, raccontano le sorelle Ometto. |

|||||||||||

|

La strada statale 46, è molto importante perché da Vicenza va verso il nord, verso Trento, attraversando una delle zone più industrializzate della provincia, e il tratto vicino al Villaggio si chiama appunto viale Trento e poi via Pasubio. |

|||||||||||

|

Vi si svolgevano varie attività, industriali, artigianali, commerciali, insomma era una parte della città, appena fuori le mura, molto dinamica, indaffarata in varie attività produttive, collegate al lavoro agricolo ma anche a quello industriale e di ricostruzione urbanistica. |

|||||||||||

|

Una contrada attraversata da una importante via di collegamento, attrezzata anche per il trasporto, il traffico e la sosta, qui infatti passava il ‘tram’ che andava al Moracchino, passavano i carri e le automobili, benché ancora rare, passavano soprattutto le biciclette. |

|||||||||||

|

Per questo nei paraggi c’erano ben tre osterie, così vicine! (Strada statale 46). |

|||||||||||

| Viale Trento collega il centro città con il Villaggio e fin dagli inizi del quartiere le storie degli abitanti si sono intrecciate. | |||||||||||

|

Il Villaggio è stato un polo di aggregazione per tutti noi, fulcri principali sono stati la chiesa, grazie al carisma di Don Gianfranco Sacchiero, e la scuola elementare Colombo, dicono le sorelle Ometto e molti altri dei “vecchi” abitanti. |

||||||||||

|

Viale Trento e il tratto di via Pasubio adiacente al Villaggio sono stati anche via di passaggio di uomini e mezzi militari, soprattutto nella seconda guerra mondiale. |

|||||||||||

|

Vi sono molti episodi atroci che fanno parte della storia di questi luoghi, dal bombardamento del 18 novembre 1944, ai rastrellamenti e rappresaglie dell’aprile 1945, con l’uccisione di civili e partigiani e di Antonio Miolo, proprio in Viale Trento, nel cortile della sua fabbrica di botti. |

|||||||||||

|

Sulla statale 46 si trovava una delle trattorie ricordate più frequentemente dagli abitanti della zona e dai molti che vi si fermavano per una sosta ristoratrice, l’Albera. |

|||||||||||

|

Di gente per l’Albera ne passava di tutte le estrazioni. |

|||||||||||

|

C’era il gran signore che scendeva dal monte con il carrozzino attaccato ai cavalli, tutto avvolto nel suo tabarro, era di famiglia nobile; |

|||||||||||

|

Carollo che arrivava col carro con i bidoni del latte appena raccolto e a volte arrivava che era addormentato, ma il cavallo ormai si fermava da solo e allora lui si svegliava e scendeva a bere l’ultimo bicchiere prima di arrivare a casa; |

|

||||||||||

|

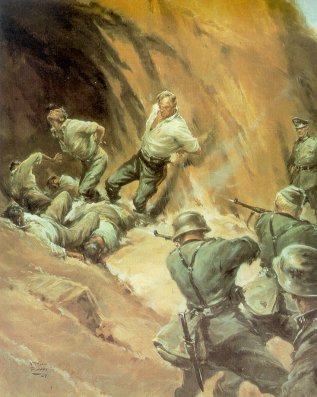

rastrellamenti e rappresaglie a Monte Crocetta |

poi c’era il meccanico di biciclette che abitava nella strada Pasubio, ora Pecori Giraldi; |

||||||||||

|

il giorno che si sposò Aldo Maistrello portò dentro anche un musso |

|||||||||||

| ricordano i Calgaro, un tempo gestori della trattoria. | |||||||||||

|

Il "barba" Pavan e le sue case, le attività dei Miolo , Povoleri, Calibran, Velo, e poi i "sabionari" sul Bacchiglione, le "lavandare" sulla Seriola sono nella memoria viva dei più anziani. |

|||||||||||

| Era una piccola comunità laboriosa dove tutti si conoscevano “ci si cercava se passava del tempo senza incontrarsi”, come ricorda Enzo Povoleri. | |||||||||||

|

C’è un’altra strada, antica, che è entrata a far parte della storia del Villaggio, la strada del Biron, di Sotto e di Sopra. Anche i vecchi abitanti del Biron hanno tante storie da raccontare. |

|||||||||||

|

Questa era zona prevalentemente agricola, con tradizioni che abbiamo già ricordato Nella stagione primaverile, dal19 marzo, i contadini facevano ‘magasin’ (magazzino), cioè mettevano in vendita uova, vino, salumi, quanto era rimasto dall’inverno. |

||||||||||

|

trattoria all'Albera |

|||||||||||

|

Era una specie di agriturismo. Quando si faceva ‘magasin’ si metteva fuori una frasca,per segnalare la cosa ai molti ‘cittadini’ che venivano a fare un giro da queste parti nei giorni festivi, dice Roberta Dalla Fontana. |

|||||||||||

|

Sempre lei ricorda i vari venditori ambulanti che passavano per il Biron: Modesto "el casolin", con la sua trombetta, Mario "el fornaro" e poi un altro personaggio, "Schissa pompier del latte", che faceva il daziere e veniva abilmente schivato dai ragazzi. |

|||||||||||

|

Anche qui ci si conosceva tutti e le persone stavano insieme per ‘far filò’ o, più avanti, per vedere la televisione in casa di qualcuno, come ricorda Adriano Marzegan, Ognuno si portava la propria sedia. Tornando a casa sul tardi capitava di dover entrare in cucina dalla finestra perché era impossibile passare dalla porta di ingresso. |

|||||||||||

|

Il Villaggio del Sole diventa punto di riferimento per tutti questi ‘vecchi’ abitanti della zona , per la scuola e per la parrocchia, ma anche per altri servizi che gradatamente il nuovo quartiere si dà. |

|||||||||||

|

I nuovi abitanti infatti,costretti a trovare modi di stare insieme e compartecipare, nuovi per tutti, hanno sviluppato una convivenza dinamica e solidale. Le iniziative comuni hanno legato, compattato, dato identità a tutto il quartiere e ai dintorni. (Il villaggio dei fachiri). |

|||||||||||

|

Gli abitanti del Villaggio si sono aggregati intorno alle risposte da dare alle proprie esigenze. |

|||||||||||

|

|

Flavio Sasso, uno dei protagonisti della vita sociale del quartiere, racconta :Anzitutto abbiamo raggiunto un accordo con l’Istituto autonomo case popolari, IACP, per un uso più ampio e flessibile dei locali del centro sociale: potevamo tenervi le nostre riunioni di caseggiato e di contrada e più tardi del Comitato di quartiere. |

||||||||||

|

Dallo stesso Istituto ci siamo fatti concedere l’autonomia amministrativa dei condomini in modo che alla manutenzione dei caseggiati provvedevano, e provvedono tutt’ora, vari ‘Comitati di gestione’, uno per ogni scala. Dalle AIM invece abbiamo ottenuto una tariffa agevolata per il gas e la modifica del percorso dell’autobus, in modo che passasse dalla stazione ferroviaria agevolando molti abitanti pendolari che andavano al lavoro in treno. |

|||||||||||

|

Ci sono da ricordare altre cose realizzate come le panchine, il parco giochi, l’alberatura promossa dal Comitato di quartiere d’accordo con la Forestale. |

|||||||||||

|

Altri primati ha potuto raggiungere il Villaggio in quei primi anni. Per esempio al centro sociale l’Opera nazionale maternità e infanzia, ONMI, oltre a fare visite e test di gravidanza ha aperto il primo centro di citocolposcopia. Inoltre il nostro Comitato di quartiere è stato uno dei primi sorto in città. |

|||||||||||

|

La vita nei condomini non è sempre facile, ma si costruisce una convivenza accettabile, con umanità e buon senso, mettendo a disposizione esperienza e abilità. |

|||||||||||

|

Qui ci siamo subito organizzati per far funzionare bene la vita del condominio. C’era molta collaborazione da parte di tutti. Sulla nostra scala c’erano trentaquattro abitanti. Ci si aiutava in tante piccole cose di tutti i giorni. L’anziana signora Freato insegnava a noi più giovani a far da mangiare. Lei era molto brava. Faceva un dolce, la torta di rose, che è diventato quasi un dolce caratteristico del condominio, perché abbiamo imparato tutti a farlo. Ci aiutavamo anche per i bambini piccoli, per i malesseri più comuni, chi sapeva dava consigli per i rimedi più semplici. Fin dall’inizio abbiamo fatto una raccolta di firme per poter avere le suore per l’asilo, col valido sostegno di don Gianfranco e della signora Luciana Brunello del centro sociale e finalmente è stato aperto l’asilo a Villa Rota Barbieri, dice Gisella Pilastro Silvestri. |

|||||||||||

|

Molti ricordano le discussioni condominiali sull’installazione dell’ascensore, allora ritenuto superfluo dalla maggior parte degli abitanti. |

|

||||||||||

|

Qualche condominio, con maggiore lungimiranza, lo ha installato e ora ne gode l’uso, diventato necessario per i molti abitanti anziani. |

|||||||||||

|

Troviamo il ricordo di questa vicenda nelle storie che hanno raccontato alcune famiglie, Dalla Vecchia, Maria Reverselli Fiorito, Mario Cason, e Emma Bazzan Traverso, che dice |

|||||||||||

|

”Io sto bene anche perché abito al piano terra, ma chi abita al quinto piano ha 108 scalini da fare, perché siamo senza ascensore”, e lei ha 91 anni! |

|||||||||||

|

Nei racconti ritorna frequentemente il ritratto di una comunità in cui ci si aiutava a superare i problemi. Antonietta Carboniero Rossi ricorda con riconoscenza come nel Villaggio si sia stabilito subito un buon rapporto che l’ha molto aiutata, anche durante la lunga malattia del marito. Ancora adesso ci si fa buona compagnia, quando capita di incontrarsi, soprattutto tra mamme e nonne che hanno affrontato tante difficoltà. |

|||||||||||

|

E i coniugi Rosanna e Dino, che sono rimasti nel Villaggio dove erano venuti da ragazzi, dicono: Gli inquilini della nostra scala sono più o meno gli stessi e ci sono comunque ancora rapporti di solidarietà reciproca. |

|||||||||||

|

C’è il vicino anziano che non esce più e gradisce un saluto quotidiano; quello che lavora e che magari, se si prepara qualcosa di particolare a mezzogiorno lo si invita a condividere… |

|||||||||||

|

E Gisella Pilastro Silvestri, che ha potuto vedere il Villaggio anche attraverso gli occhi speciali di Laura, dice: Il Villaggio si presta a favorire i rapporti, per la sua forma che coinvolge e fa incontrare chi esce di casa con gli altri. Anche perché le persone qui sono semplici, c’è una bella umanità. Io qualche volta vado al parco giochi e vedo che ancora c’è una bella coesione, mi sembra che anche le mamme di adesso abbiano imparato a stare insieme come facevamo noi. |

|||||||||||

|

|

C’è stata all’inizio la presenza molto autorevole di alcune persone, tra cui particolarmente presente nei ricordi il primo parroco, don Gianfranco. |

||||||||||

|

Dice Mario Cason: Don Gianfranco era esplosivo, aveva tante idee in tutti i campi, era sempre cordiale e stava molto in mezzo alla gente, andando anche nelle case. Era capace di unire e tenere insieme la comunità. |

|||||||||||

|

Erminio e Maria Dalla Vecchia lo ricordano in particolare per la sua disponibilità. |

|||||||||||

|

Quando ha acquistato la macchina ha detto in chiesa che la metteva a disposizione di chi ne avesse bisogno per un’urgenza, lo stesso ha fatto per il telefono . |

|||||||||||

|

La parrocchia era un importante punto di riferimento, anche quando la chiesa era nella baracca dei muratori. |

|||||||||||

|

Per la prima messa nella baracca non c’era neanche la tovaglia per l’altare e pensavamo di usare un lenzuolo, ricorda la signora Freato, ma i legami nella comunità erano forti. |

|||||||||||

|

Gli abitanti del Villaggio, soprattutto INA casa, erano in gran parte operai, anche molte donne lavoravano per mandare avanti la famiglia, c’era qualche donna vedova con i figli piccoli, famiglie numerose. |

|

||||||||||

| Le situazioni di disagio erano frequenti. Certo gli inizi non sono stati facili. | |||||||||||

|

Avevano portato poche cose: ”I pochi mobili che avevamo da portare ci tutti su una carretta tirata da un cavallo”, dice Emma Bazzan Traverso, e non è stata certamente l’unica ad arrivare così nella nuova casa, che era grande e tutta da riempire. |

|||||||||||

|

Piano piano hanno acquistato il necessario, anche a rate. |

|||||||||||

|

Così qualcuno ha inventato il termine di Villaggio dei debiti, cioè dei chiodi e dei fachiri. |

|||||||||||

|

E’ una vecchia storia che pesa ancora, ma “si tratta anzitutto di contestualizzare questa realtà. Andando a rileggere le storie che abbiamo raccolto torna questo discorso e c’è anche la spiegazione. |

|||||||||||

|

|

Gli abitanti del Villaggio del Sole e quelli delle zone vicine provenivano da una precarietà di vita diffusa nell’immediato dopo guerra (1945-50) in tutte le condizioni sociali”, (Il villaggio dei fachiri) , |

||||||||||

|

ma l’opportunità offerta dalla casa nuova, la vicinanza della città, la nuova scuola media obbligatoria nel 1962, e tanti altri fattori comunitari e individuali, hanno dato una spinta notevole alla evoluzione positiva di queste situazioni. I figli hanno studiato, scuola superiore e anche università. |

|||||||||||

|

Significa che le famiglie hanno saputo guardare avanti, con saggezza. |

|||||||||||

|

Uno sguardo “esterno” sul Villaggio, quello di Lauretta Guolo Zambon, che per parecchi anni ha lavorato nell’ufficio postale del Villaggio, ci aiuta a capire : |

|||||||||||

|

”Ho molti buoni ricordi di persone del quartiere. I nostri utenti erano soprattutto gli abitanti dei palazzoni INA Casa. |

|

||||||||||

|

A differenza di altri uffici postali in cui ho lavorato qui c’erano persone che risparmiavano molto in proporzione ai loro guadagni; erano molto attente a come spendevano i loro soldi. |

|||||||||||

|

E Silvana Calcara ricorda che nel suo negozio molte donne si fermavano a parlare, c’era confidenza e fiducia, anche se le modalità di pagamento erano particolari. |

|||||||||||

|

Molto infatti si comprava a credito, ‘segnando’ la spesa, che veniva pagata quando era possibile, ma anche se con fatica, salvo rarissimi casi, i debiti sono stati sempre saldati. |

|||||||||||

|

Ora nel Villaggio abitano molti stranieri, hanno un lavoro e una casa, si danno da fare come hanno sempre fatto gli altri che hanno abitato qui fin dall’inizio. |

|||||||||||

|

Noi ci troviamo bene qui, anche in questo condominio del Villaggio del Sole. Il mio appartamento l’ho sistemato io e ho fatto qualche lavoro per altri appartamenti del fabbricato. |

|||||||||||

|

Qui ci vogliamo bene, siamo rispettati da tutti, rispettiamo tutti, dice Baki Seitaj, insieme alla moglie. I figli studiano, al liceo e all’università, sono bravi, e guardano al futuro, come tutti. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

| . | |||||||||||

|

Alex Appiah mette in evidenza il problema fondamentale. |

|||||||||||

|

Conosco molti ghanesi che hanno lasciato l’Italia dopo che i figli avevano studiato qui e si erano preparati al lavoro. |

|||||||||||

|

Avrebbero dato il loro positivo contributo al paese, ma senza cittadinanza si resta sempre sospesi e senza diritti, quindi molti preferiscono andare via, perché non possono programmare il futuro della propria famiglia. |

|||||||||||

|

Sono risorse umane sprecate. Con la possibilità di ottenere la cittadinanza, mantenendo quella originaria, sarà più facile l’inserimento attivo, per chi , come me, vive qui da tanti anni. |

|||||||||||

|

Sono risorse preziose per i futuro di tutti noi e contribuiscono a rinnovare la realtà in cui viviamo. |

|||||||||||

|

Persone come Afroja Begun, così attiva e disponibile, come Rohan con il suo coraggio nell’affrontare i cambiamenti, e Saàdia, intraprendente e dinamica, e Mustapha abile in diversi lavori, e tanti altri che conosciamo, sono un patrimonio. |

|||||||||||

|

E lo sono anche i loro figli, che stanno crescendo insieme ai nostri, come ci dimostrano le classi delle scuole. |

|||||||||||

|

I più grandi però già sperimentano le difficoltà di una mancata integrazione come Lawrenda. |

|||||||||||

|

Lei sa che alcune possibilità le sono negate perché non ha la cittadinanza italiana e questo, in prospettiva di futuro, complica notevolmente la sua vita, e quella di molti altri come lei. |

|||||||||||

|

Ma non basta. Questi giovani stranieri di "seconda generazione", che presto familiarizzano con i nostri ragazzi, spesso soffrono più dei loro padri perché, a differenza di loro, si considerano alla pari dei nativi e stanno male quando qualcuno dice “tornatene al tuo paese” e altre cose sgradevoli come racconta Lawrenda |

|||||||||||

|

Gli abitanti del Villaggio del Sole e dei suoi dintorni sono venuti da altrove, basta leggere queste storie per rendersene conto. |

|||||||||||

|

Anche le vecchie famiglie del Biron e della strada statale 46 sono venute qui da altri luoghi cento, duecento anni fa. |

|||||||||||

| Gli stranieri continuano una storia che è cominciata allora. | |||||||||||

|

Lorenzo Bernardotto guarda il Villaggio da un punto di vista nuovo: |

|||||||||||

|

Si può considerare il Villaggio come piccola comunità coloniale della costa atlantica degli Stati Uniti d’America del 1600, del 1700, del 1800, dove tutti si conoscono e si aiutano. |

|||||||||||

|

Padre fondatore, the Founding Father, è Don Gianfranco Sacchiero, come se su un promontorio vi fosse una targa con la seguente dicitura: "Sun Village, founded by Don John Francis Sacchiero, A.D. 1962. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

E’ una comunità operosa, democratica, con una piccola assemblea legislativa locale, fedele alle istituzioni superiori della città. Comunità, negli anni successivi, anche rivoluzionaria inizialmente cattolica,e, negli ultimi anni, multireligiosa. |

|||||||||||

| Questa non è la storia del Villaggio ma potrebbe essere una visione che dal suo inizio si proietta verso il futuro. | |||||||||||